"Muchos de los que vivimos en la frontera simplemente vamos a EEUU a probar 'qué tal', solo porque estamos allí", afirma con tono rutinario a quien llamaremos Fernando. Con 30 años, es originario de Chihuahua y ha trabajado de forma temporal en tres oportunidades. Ahora vive en la Ciudad de México y sin notarlo es la expresión más clara del migrante mexicano de la última década.

Emprendedor, no se ha ilusionado con un "American dream", ni cree haberlo estado. Con racionalidad se ha valido de tener un tío en Texas para buscar oportunidades económicas porque "ganando allá y viviendo aquí, soluciono mejor", asegura. Él promedia con el migrante mexicano de estos tiempos. Uno sin idealismo, ni desespero, el cual ve a la frontera norte como una posibilidad entre otras.

Esa actitud tiene poco de tradicional y es fruto de numerosas generaciones y cambios socioeconómicos que han llevado a hablar en la última década sobre migración "cero".

Significa que la cantidad de mexicanos que se ha quedado en territorio americano, en los últimos 10 años, ha retrocedido y ronda una tasa promedio de 23 mil personas por año, cuando antes de 2000 los números eran de 500 mil, de acuerdo al Pew Research Center (PRC), en un estudio publicado en julio.

Tales datos indican que entre 2013 y 2018, 160 mil de 870 mil migrantes, en su mayoría decidieron lo mismo que Fernando, legal o ilegalmente, ganar algo en el norte y regresar. Sin embargo, existe una minoría en esta última generación que sí se ha establecido en EEUU siguiendo su propio sueño, no uno prefabricado.

La tendencia es constante y solo la contingencia de la pandemia ha hecho que la tasa de retornos se detenga, aunque el principal motivo de las partidas no ha variado.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, la razón de la inmigración a EEUU en un 70% es la búsqueda de empleo, mientras que cerca del 15% se debe a la reunificación familiar y los estudios.

No obstante, tras la evolución de este fenómeno se encuentran tres variables que no se profundizan a simple vista e hicieron cambiar radicalmente el panorama migratorio de México a su vecino del norte.

Salario en pesos... No Thanks!

"No me imagino viviendo en México después de acostumbrarme a tener un salario en dólares", comenta Sara Calderón, quien tiene 37 años y vive en California desde hace 17, con una sola interrupción entre 2016 y 2017. Para ese entonces, después de una amarga experiencia de violencia intrafamiliar decidió mudarse a Tijuana y restablecer una relación con un hombre con el cual había estado siete años antes, pero fue deportado. El cambio no le agradó.

"En México trabajas de cinco (a.m.) a diez de la noche y son como $10 por día... Eso a mí me impactó", afirma Calderón, quien después de ello volvió a renovar su visa, logró la residencia americana y ahora trabaja en un supermercado.

Las diferencias entre los salarios, a cada lado de la frontera, son abrumadoras. El INEGI indica que mientras un empleado manufacturero en México gana en promedio $2,8, el mismo trabajador en Estados Unidos gana $23,8. Es una comparación que tiene números similares en industrias con mayor demanda de mano de obra, como la agrícola.

Datos de New American Economy, publicados por BBC, demuestran que el 51% de los mexicanos en EEUU trabajan en la industria agrícola y de la construcción. Un número grande que lentamente ha tendido a disminuir, mientras que el empleo irregular, en general, se ha reducido por motivo del endurecimiento de las políticas migratorias y por las oportunidades de visas de trabajo temporales.

"Veo que las oportunidades de empleo para los ilegales están muy reducidas, sobre todo por miedo de las empresas", observa Sara Calderón, quien asegura: "Nunca vamos a ver a un americano limpiando, baños, calles y demás... Eso sí lo hacen los latinos". Una afirmación con la que está de acuerdo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En cambio, a quien llamaremos Samantha, supera los treinta años y aunque en México era una egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que trabajaba en comunicaciones en la capital, ahora es empleada en una fábrica de California de la cual resalta: "todo está muy organizado, te dan lo que necesitas, pero todo es muy monótono", dice, "por eso siempre que puedo meto algunos audífonos para escuchar podcasts o algo".

Afirma que en México ganaba muy bien, pero una ruptura amorosa con quien también era su jefe le hizo darse cuenta de que la caída en su nivel de ingresos sería "enorme", por ello aunque tenía vencida su visa, decidió cruzar irregularmente por Matamoros y aprovechar que su pasaporte no tenía sello de salida. Solo alegó ante migración haber olvidado renovar y ahora dice tener los "ingresos adecuados".

"La migración es algo más de las provincias... Siempre lo tienen presente, pero en Ciudad de México no se escucha tanto", comenta Fernando, confirmando con su percepción ciertas estadísticas que ubican a los estados más pobres e inseguros como los mayores expulsores de mexicanos.

Y es que los sueldos más cercanos al salario mínimo están en las periferias rurales mexicanas. Globalmente, según el INEGI, para finales de 2020, el 60,7% de los mexicanos ganaba entre $185 y $370, es decir, entre uno y dos salarios mínimos. Un auténtico "vivir para trabajar", según escribía Darinka Rodríguez en El País de España.

México tiene un índice de pobreza del 43%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), una tasa que no ha disminuido mucho en los últimos 20 años. Sin embargo, factores como la estabilización de la moneda, el aumento del poder adquisitivo en empleos de mayor especialización, oportunidades de movilización interna y las restricciones a la migración ilegal de EEUU; han fomentado la permanencia de la población en su territorio nacional, sin que ello les de ingresos como los del norte.

Demografía menos osada

La imagen del inmigrante mexicano como un hombre jornalero con muchos hijos, de 1960, ha cambiado radicalmente. Cada nueva generación ha evolucionado en una inmigración menos arriesgada.

Aquella generación de mexicanos inmigrantes, por la necesidad de mano de obra en una economía en expansión desde la posguerra, era fruto de familias que tenían un promedio de entre 8 y 9 integrantes. Estos estaban más dispuestos a asumir mayores riesgos que los miembros de una familia actual, integrada en promedio, por cuatro personas incluyendo a los padres.

Además, al reducirse el tamaño de los hijos por pareja, también aumentó la cantidad de gente fuera o cerca del final de su vida económicamente activa. Es decir, los jóvenes no tienen que buscar plazas de trabajo masivamente en otro país porque ya la población mexicana está más envejecida o en edad de retiro que hace 30 o 40 años.

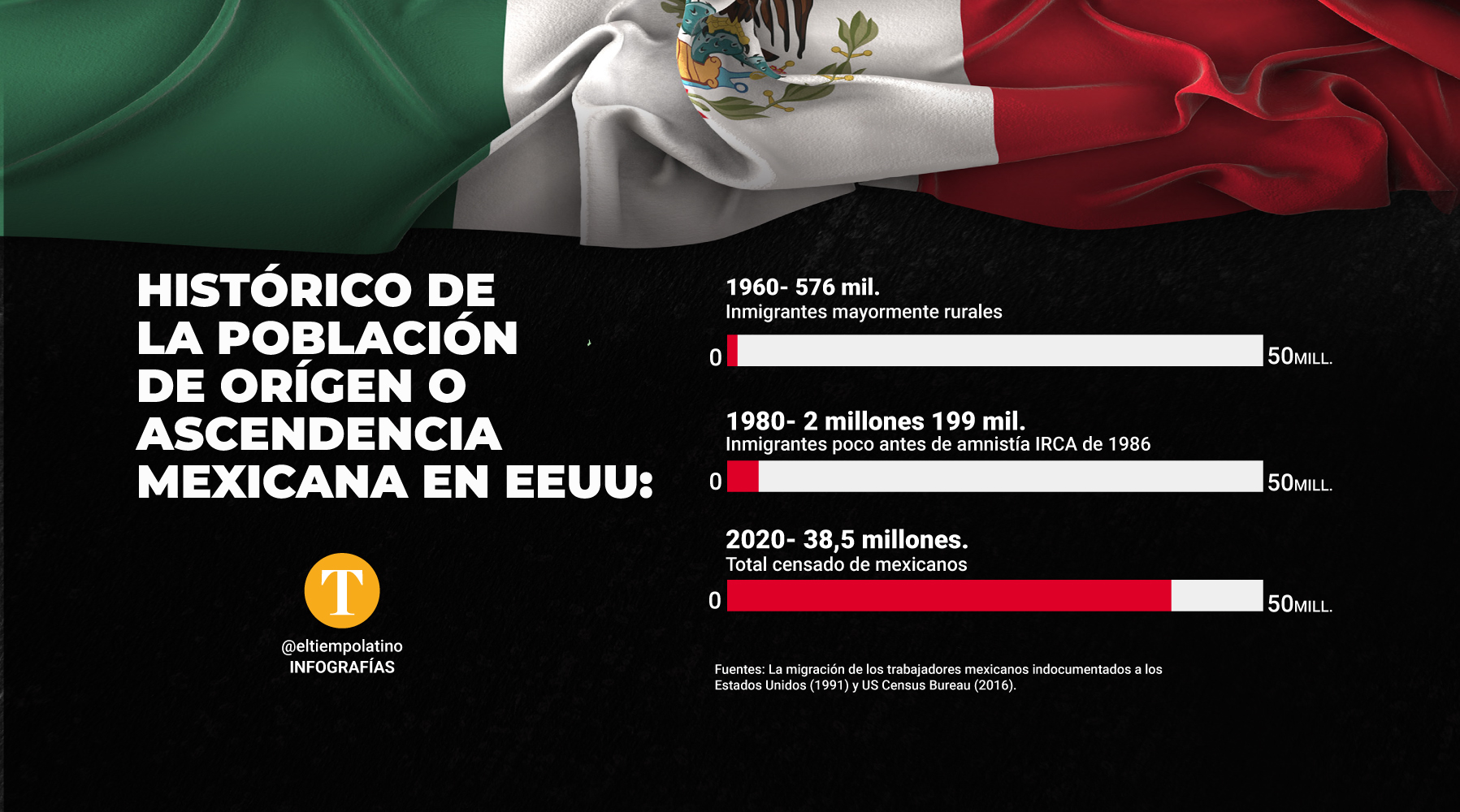

Concretamente los residentes mexicanos en EEUU en 1960 eran 571 mil, pero para 1980 ya constituían 2 millones 199 mil y la amnistía a la inmigración ilegal firmada por el gobierno de Ronald Reagan, en 1986, creó toda una serie de incentivos para el establecimiento de nuevas redes familiares y comunitarias que con el pasar de las generaciones han desembocado en el escenario actual, según la publicación “La migración de los trabajadores mexicanos indocumentados a los Estados Unidos” (1991).

Además, aquellas generaciones eminentemente agrícolas, al establecerse abrieron las puertas a que su mano de obra fuera demandada luego para el sector de los servicios y este hecho dio posibilidades para que las mujeres también pudiesen emigrar con plena emancipación económica.

La Immigration Reform and Control Act (IRCA) del 1986 fue trascendental para conocer el fenómeno actual porque aproximadamente 1 millón 700 mil migrantes, con años en el país, no autorizados y 1 millón 3 mil adicionales de trabajadores agrícolas especiales, lograron su legalización bajo las disposiciones de la amnistía. Una de ellas era estar radicado en EEUU antes del primero de enero del 1982, así nace para los mexicanos toda una serie de posibilidades de crear enlaces.

Sin tener familia, Octavio Muciño, de 36 años, escuchaba los comentarios de sus amistades en EEUU. "Antes de venir todos mis amigos me decían: 'acá no es perfecto, es como una jaula de oro, se trabaja mucho...' y sí, lo comprobé", comenta con una carcajada, el becado para doctorado en la Universidad Estadal de Arizona. Él es un milenial que descartó estudiar en Alemania, mas no descarta la posibilidad de retornar luego a su país. De hecho, eligió esa zona para estar más cerca de su familia en Jalisco.

Él, con sus acciones, resume la percepción de la mayoría de los jóvenes que han escogido residir en EEUU en el lapso de la migración "cero".

De hecho, a Muciño le impresiona que hijos de inmigrantes de los setenta, por ejemplo, "dicen ser mexicanos", un fenómeno que habla de una visión fluida de la frontera que va lejos de la rigidez de las políticas migratorias y de la cual la comunidad migrante y sus familias, como núcleo de acervo cultural, juegan un rol identitario clave.

Familias sin fronteras

"A mí papá lo llegué a ver dos veces, pero fue a él quién se le ocurrió la idea de que yo tuviese una visa para reencontrarnos", cuenta Samantha, quien visitó EEUU muchas veces antes de tomar la decisión de vivir aquí. Su padre fue beneficiario del IRCA y tendió "el puente" para recibirla.

Ella se terminó beneficiando de papeles que admite nunca pensó serían esenciales. Por otro lado, Sara cuando tenía 16 años fue mudada a EEUU con el pretexto de que iba "a celebrar su cumpleaños en Disney World", peleó con su familia diciéndoles que volvería a México, pero al cumplir la mayoría de edad su mamá le dijo: "'Ya tienes 18, te puedes ir ¿qué esperas?'. Era muy tarde, estaba enamorada", dice Calderón.

Ambas desarrollaron su propia historia, como muchos otros inmigrantes, con base a una relación familiar tan compenetrada con la frontera, que sin quererlo, marcó sus destinos.

"Las redes de contacto establecidas son esenciales para para acogida y posibilidades trabajo", asegura Maureen Meyer, experta de Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

No obstante, eso puede estar cambiando, según Meyer, debido a que las restricciones fronterizas de la "última década hacen difícil pensar en una migración circular constante". En otras palabras, el panorama fomenta que las personas se establezcan en un solo lugar.

Un tránsito inevitable

Distintas voces relatan un flujo de mexicanos a EEUU lleno de variantes que trascienden al incentivo principal, que destaca por ser económico y laboral. También permanece la movilización por problemas de seguridad personal y miseria.

"La búsqueda de protección es una constante", asegura Meyer y es que muchos territorios están en una situación peor que hace 20 años y de las cuales "sigue llegando gente de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y hasta niños indígenas que no hablan español", asegura.

Muchos tipos de barreras se han levantado, pero el flujo migratorio entre ambos países es un hecho que se mantendrá debido a la interdependencia económica y a su vez la asimetría entre el tamaño de las economías.

El mexicano tiene menos incentivos que antes para arriesgarse y el empleador americano ha adoptado por alternativas más regulares de dar empleo, porque la necesidad de mano de obra barata no ha bajado. El mercado laboral y las relaciones entre mexicanos trasciende las fronteras.